Transformer

Updated on Feb 17

Updated on Feb 18 – completed neural network part

Update on Mar 2 – completed transformer part

1. 机器学习的原理

- 定义:A computer learns from experience E regarding task T according to some performance P measured by improvement with E

- 贴好分类标签的邮件集合E,学习 T = 如何将邮件进行分类,衡量标准是正确分类的比例 P = 正确分类的比例

- Training set, T – Conduct Forecast, P – Performance on T measured by improvement with E

- Model Representation

- Test set 包含样本: x_1和标签: y_1

- 模型: f, 希望训练一个能回答问题的模型,也即y = f(x),输入问题,输出答案; 学习input features和output labels之间的关联

- 模型的参数: f(θ), θ是参数

- “给分”: loss,用来训练模型,即改变θ的值

1.1 Supervised learning

特征是labeled dataset

1. Inputs:

x_j^{(i)} = \text{value of feature } j \text{ in the } i^\text{th} \text{ training example}

training set 有m个sample,代表x^{(i)}的i∈[1,m],X是m×n的矩阵;模型有n个参数,代表j∈[1,n], θ是1×n的矩阵

2. Models

- Linear function: 简单线性方程

h_\theta(x) = \theta x = \begin{bmatrix} \theta_1 & \theta_2 & \cdots & \theta_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} - Sigmoid function: 逻辑回归,输出值为[0,1]之间的概率值;若概率值大于等于0.5则预测标签为1,小于时为0。但阈值可以灵活调节,比如医学中可能需要0.7

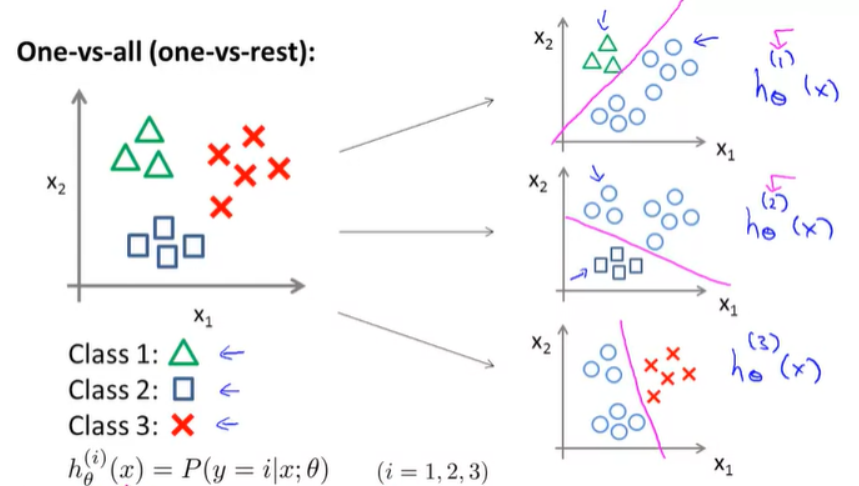

h_θ(x) = g(θ^Tx) = \frac {1}{1+e^{(-θ^Tx)}} - Multiclass classification – 多分类回归

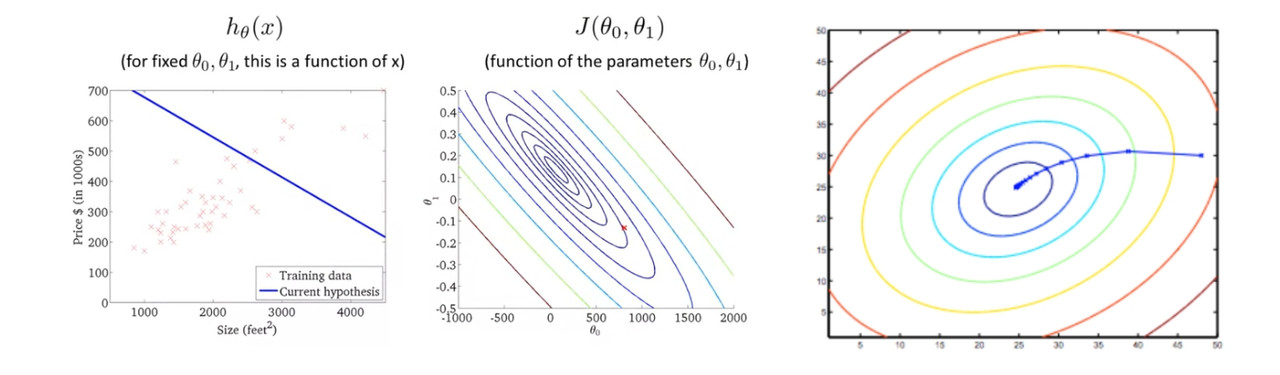

3. cost function

Cost function是机器学习中用于衡量模型预测值与真实值之间差异的函数

– 一个关于参数的函数而不是inputs的

– 本质上可以有不同的Cost Function,这里使用的是最简单的:差平方和的平均值

J(\theta_0, \theta_1) = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^{m} \left( h_{\theta}(x^{(i)}) – y^{(i)} \right)^2

4. Gradient Descent

梯度下降是一种优化算法,用于最小化cost function。选定一套初始θ开始求J, 然后通过根据选定步长来不断调整参数\theta使得J(\theta)逐步接近最小值

\theta_j := \theta_j – \alpha \frac{\partial}{\partial \theta_j}J(\theta) = \theta_j – \alpha\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} \left( h_{\theta}(x^{(i)}) – y^{(i)} \right)x^{(i)}

i 是随机选择的一个样本索引

\alpha: Learning rate决定了每一步的size, \alpha 太大的后果可能是J会反而增大,如果太小则收敛速度太慢;一旦选定后需要保持constant

当derivative = 0的时候达到Local optimum

1.2 Machine learning vs. Matrix solving

Matrix solving:

y = X\theta = \begin{bmatrix} x^{(1)} \ x^{(2)} \ \vdots \ x^{(m)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_1 \ \theta_2 \ \vdots \ \theta_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1&x_1^{(1)}&x_2^{(1)}&\cdots&x_n^{(1)} \ 1&x_1^{(2)}&x_2^{(2)}&\cdots&x_n^{(2)} \ \vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots \ 1&x_1^{(m)}&x_2^{(m)}&\cdots&x_n^{(m)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_1 \ \theta_2 \ \vdots \ \theta_n \end{bmatrix}

要得到θ值:计算复杂,需要消耗的资源非常多

\theta = (XX^T)^{-1}X^Ty, ~O(n^3)

但machine learning可以降低复杂度到 O(kmn):每次更新值计算一个样本的梯度,计算量大大减少,适合大规模数据集的计算效率

- 矩阵求解法和梯度下降法最终会得到相同的解,原因如下:

- 目标函数相同:矩阵求解法和梯度下降法都是在最小化相同的损失函数(均方误差)。矩阵求解法是通过解析解直接找到全局最小值,而梯度下降法是通过迭代逐步逼近全局最小值。

- 凸优化问题:线性回归的损失函数 J(θ) 是一个凸函数,只有一个全局最小值。无论是矩阵求解法还是梯度下降法,最终都会收敛到这个全局最小值。

2. 神经网络

- 神经网络由 input layer – hidden layers – output layer 构成

举例说明:识别数字0-9的神经网络

- Inputs

- 含义:数值输入,如图像的像素点、分类的0-1值或文本的embedding vectors。

- 例子中的具体行业操作:图像输入通常是由多个像素点组成,如(28^2 = 784)个像素点,作为输入层的节点。对于文本,输入通常是词嵌入向量,表示每个词的特征。

- Hidden Layer

- 含义:每个隐藏层有一个权重矩阵,与上一层的输入共同计算输出的激活值。

- 解释:每个隐藏层的输出是通过对上一层的输出与当前层权重矩阵的乘积,再加上偏置项,然后通过激活函数计算得到的。具体为 (\Theta^{(l)} \cdot X + b^{(l)}) 后再通过激活函数 (g) 得到激活值。

- 例子中的具体行业操作:在神经网络中,隐藏层的节点数和结构通常是根据任务需求确定的,层与层之间通过权重矩阵连接。

- Activation Value

- 含义:每个神经元激活函数的输出值,通常是一个概率。

- 解释:每个神经元的激活值是通过将上一层的加权输入传递给激活函数(如sigmoid或ReLU)来计算的。激活函数的目的是引入非线性,帮助网络学习复杂的模式。

- 例子中的具体行业操作:假设第二层的输出是 \begin{bmatrix}a_1^{(2)} \\ a_2^{(2)} \\ \vdots \\ a_{l_2}^{(2)}\end{bmatrix} = g\left( \Theta^{(1)}X \right)),表示每个隐藏层神经元的激活值。

- Activation Function

- 含义:用于将输入转化为下一个层的输出的函数,通常是非线性的。

- 解释:激活函数的作用是为网络引入非线性特性,使得神经网络可以学习和表示复杂的关系。常见的激活函数有Sigmoid、ReLU、Tanh等。Sigmoid函数将输出值压缩到(0, 1)之间,适用于二分类任务。

- 例子中的具体行业操作:使用sigmoid函数时,输出将会被限制在(0, 1)之间,常用于分类问题的输出层。

- Outputs

- 含义:神经网络最后一层的输出,通常表示分类的概率。

- 解释:网络的输出通常表示每个类别的概率,通常经过激活函数处理,转换为可以作为分类结果的概率值。在多分类任务中,通常使用Softmax函数将每个类别的得分转化为概率。

- 例子中的具体行业操作:对于图像分类任务,网络的最终输出可能是一个概率分布,表示图像属于每个可能类别的概率。

其中权重矩阵的公式为:

\Theta^{(1)} = \begin{bmatrix}\theta_{11}^{(1)}&\theta_{12}^{(1)}&\cdots&\theta_{1n}^{(1)} \ \theta_{21}^{(1)}&\theta_{22}^{(1)}&\cdots&\theta_{2n}^{(1)} \ \vdots&\vdots&\ddots&\vdots \ \theta_{l_2,1}^{(1)}&\theta_{l_2,2}^{(1)}&\cdots&\theta_{l_2,n}^{(1)}

\end{bmatrix}

- $\Theta^{(1)}$ 是从输入层到第一隐藏层的权重矩阵。其大小为 $[l_2 \times n]$,其中 $l_2$ 是第一隐藏层神经元的数量,$n$ 是输入特征的数量(即输入层节点数)。

- 每个 \theta_{ji}^{(1)} 表示从输入节点 i 到隐藏层神经元 j 的权重。

- 然后,加权输入可以通过以下公式表示:\Theta^{(1)} X

- $X$ 是输入数据矩阵,大小为 $n \times m$,其中 $n$ 是输入特征的数量,$m$ 是样本数量。

- $\Theta^{(1)} X$ 的结果是一个 $l_2 \times m$ 的矩阵,表示每个样本经过权重变换后的加权输入。

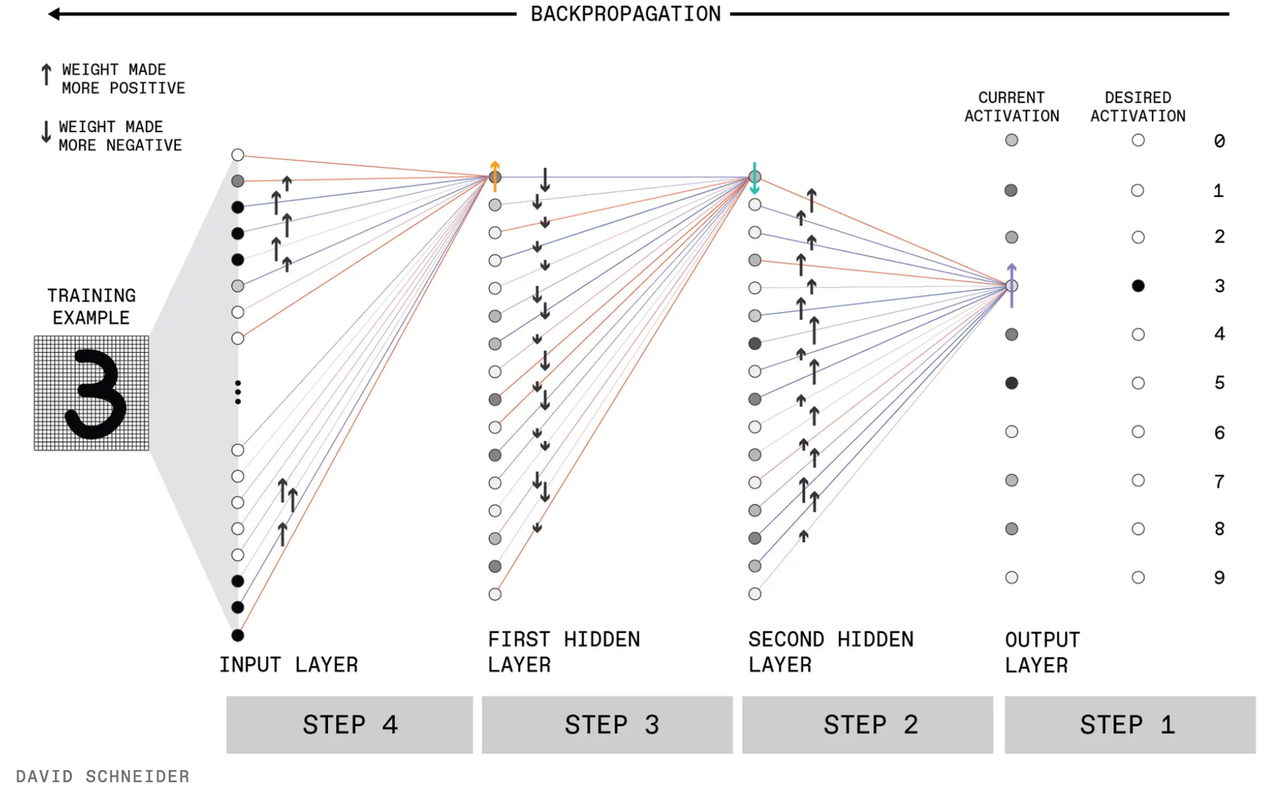

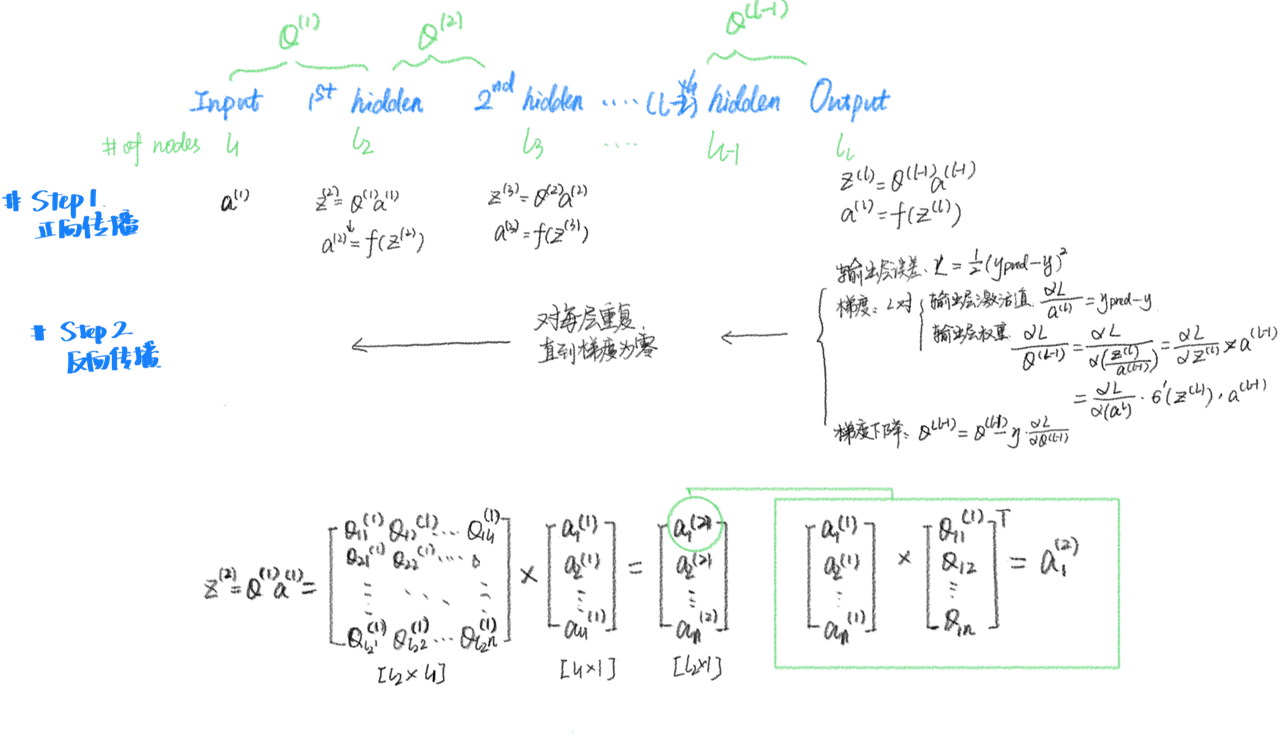

Backwards propagation

1. 初始化权重

随机初始化权重矩阵 \theta_{ji}^{(l)},其中 l 表示第 l 层,j 表示第 j 个神经元,i 表示前一层第 i 个神经元的输入。

注意,我们用z来表示最后输出层的权重。

2. 前向传播

通过前向传播计算每一层的激活值(activation value):

– 第 l 层的线性变换:

z^{(l)} = \theta^{(l)} a^{(l-1)} + b^{(l)}

其中:a^{(l-1)} 是第 l-1 层的激活值,b^{(l)} 是偏置项。

– 第 l 层的激活值:

a^{(l)} = \sigma(z^{(l)})

其中 \sigma 是激活函数(如 Sigmoid、ReLU)。

3. 计算输出层误差

计算输出层的误差(以均方误差为例):

L = \frac{1}{2} (y_{\text{pred}} – y_{\text{true}})^2

其中:y_{\text{pred}} 是网络的预测输出,y_{\text{true}} 是真实标签。

4. 反向传播

反向传播通过链式法则从输出层向输入层逐层计算梯度,并更新权重。

(1) 计算输出层的梯度

– 损失函数对输出层激活值 a^{(L)} 的梯度:

\frac{\partial L}{\partial a^{(L)}} = y_{\text{pred}} – y_{\text{true}}

– 损失函数对输出层线性变换 z^{(L)} 的梯度:

\frac{\partial L}{\partial z^{(L)}} = \frac{\partial L}{\partial a^{(L)}} \cdot \sigma'(z^{(L)})

其中 \sigma’ 是激活函数的导数。

– 损失函数对输出层权重 \theta^{(L)} 和偏置 b^{(L)} 的梯度:

\frac{\partial L}{\partial \theta^{(L)}} = \frac{\partial L}{\partial z^{(L)}} \cdot a^{(L-1)}

\frac{\partial L}{\partial b^{(L)}} = \frac{\partial L}{\partial z^{(L)}}

(2) 计算隐藏层的梯度

对于第 l 层(从 L-1 到 1):

– 损失函数对第 l 层激活值 a^{(l)}的梯度:

\frac{\partial L}{\partial a^{(l)}} = \theta

– 损失函数对第 l 层线性变换 z^{(l)} 的梯度:

\frac{\partial L}{\partial z^{(l)}} = \frac{\partial L}{\partial a^{(l)}} \cdot \sigma'(z^{(l)})

– 损失函数对第 l 层权重 \theta^{(l)} 和偏置 b^{(l)} 的梯度:

\frac{\partial L}{\partial \theta^{(l)}} = \frac{\partial L}{\partial z^{(l)}} \cdot a^{(l-1)}

\frac{\partial L}{\partial b^{(l)}} = \frac{\partial L}{\partial z^{(l)}}

(3) 更新参数

使用梯度下降法更新每一层的权重和偏置:

\theta^{(l)} = \theta^{(l)} – \eta \cdot \frac{\partial L}{\partial \theta^{(l)}}

b^{(l)} = b^{(l)} – \eta \cdot \frac{\partial L}{\partial b^{(l)}}

其中 \eta 是学习率。

5. 循环训练

重复前向传播和反向传播,直到损失函数收敛。

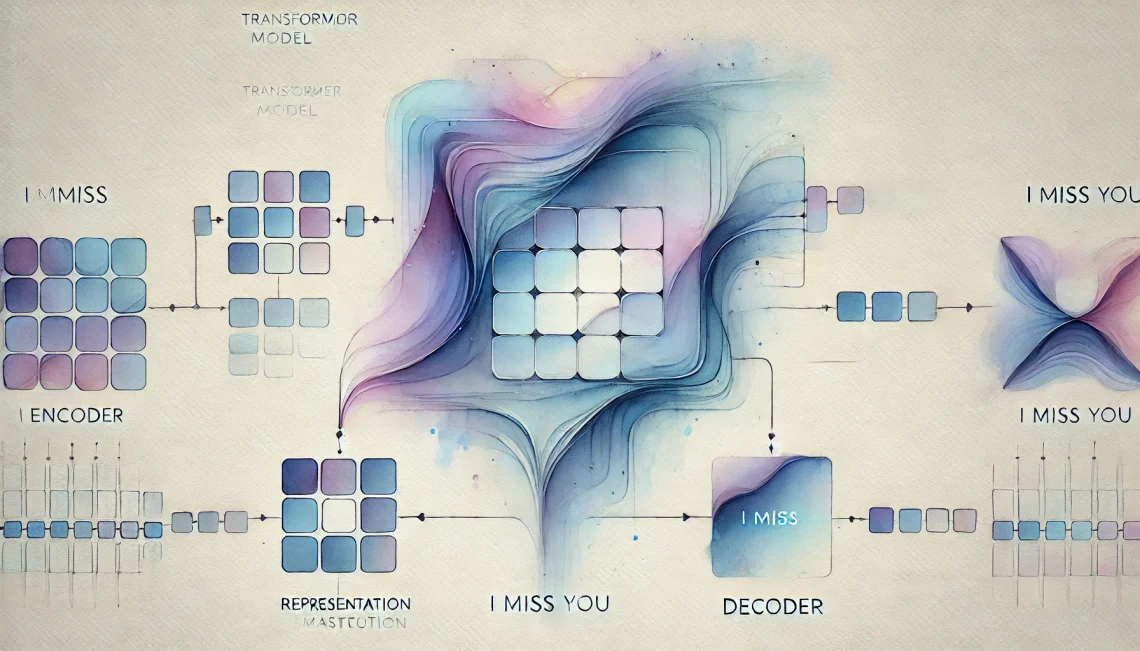

2. Transformer

1.Encoder的结构:

- 一个encoder和一个decoder

- encoder有一个多头,而decoder有两个

- 每个多头都有多个self-attention, 以及一个feed forward, 每个self-attention和feed forward都有一个add&norm

在Transformer的Encoder中,每一层的结构通常是:

输入

│

Self-Attention

│

Add & Norm(残差连接 + 归一化)

│

Feed Forward(前馈神经网络)

│

Add & Norm(残差连接 + 归一化)

│

输出

1) Input矩阵X:Embedding

- 用一套embedding的法则将输入语言转化为向量矩阵:

- 每个单词转化为一个向量 ,这个向量由两个向量组成:一个代表提取特征的词向量,一个代表单词位置的位置向量。

- 转化embedding的机制有很多种,比如Word2Vec

- Input矩阵X的维度为:d_{token} \times d_{model}, 其中d_{token}是单词的数量,而d_{model}是由embedding机制所决定的。

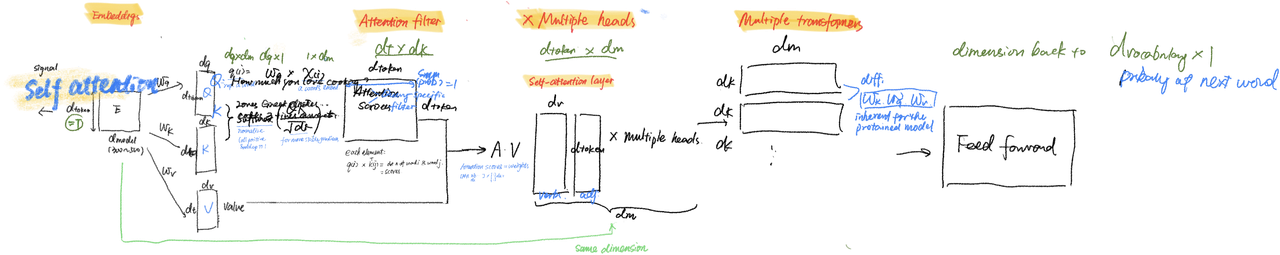

2)Self-attention

注意理解self和attention

self attention的输入是Query(Q),键值key(K),以及值Value(V)

- Step 1: X \times W_{q} = Q query matrix

q^{(i)}=x^{(i)} \times W_q represents a word

X(d_{token}, d_{model}) \times W_q(d_{model},d_q) = Q(d_{token},d_q)

- Step 2: X \times W_{k} = K key value matrix

k^{(i)}=x^{(i)} \times W_k represents a word

X(d_{token}, d_{model}) \times W_k(d_{model},d_k) = K(d_{token},d_k)

-

Step 3: Q \times K^T = attention scores matrix

X(d_{token}, d_q) \times W_k(d_k,d_{token}) = A(d_{token},d_{token})

所以每个词都算出了和自己的self attention scores

事实上还通过softmax函数进行转换a^{(i)}=q^{(i)} \times k^T{(j)}= dot* of word i and word j

Attention(Q, K, V) = softmax(QK^T / sqrt(d_k)) V -

Step 4: A \times V = Z output matrix

A(d_{token},d_{token}) \times V (d_{token},d_v)= Z(d_{token},d_v)

3)multiple head

输入X进入多个不同的self-attention中,得到多个(比如八个)Zmatrix后组合到一起,得到 Z(d_{token},d_m)然后进行一次linear变换得到最终输出

Z(d_{token},d_v) \times L(d_v,d_{model}) = Z(d_{token},d_{model})

4) add&norm

Add(残差连接)

– 作用:将输入直接加到输出上,公式为 ( x + F(x) ),其中 ( x )是输入,F(x) )是某一层(如Self-Attention)的输出。

– 为什么需要残差连接? 解决深层网络中的梯度消失问题。 提供一条“捷径”,让输入信息可以直接传递到后面,避免信息丢失。

Norm(层归一化)

– 作用:对每一层的输出进行标准化处理,使得输出的均值为0,方差为1。

– 为什么需要层归一化?解决内部协变量偏移问题,稳定输入分布,加速训练并提高模型性能。

Feed Forward(前馈神经网络)

– 作用:对输入进行非线性变换,提取更复杂的特征。

– 公式:

[

\text{FFN}(x) = \text{ReLU}(xW_1 + b_1)W_2 + b_2

]

其中,( W_1, W_2 ) 是权重矩阵,( b_1, b_2 ) 是偏置项。

第一层:将输入维度扩展 d_model -> d_ff(通常 d_ff = 4 * d_model)

ReLU 或 GELU:引入非线性,使模型具有更强的特征学习能力。

第二层:将维度缩回 d_ff -> d_model,保持输入输出维度一致。

- 为什么需要Feed Forward层? Self-Attention层主要关注序列中不同位置的关系,但对单个位置的特征提取能力有限。Feed Forward层通过非线性变换增强模型的表达能力。

2. Decoder 的结构

其解码器(Decoder)负责将编码器(Encoder)生成的表示转化为目标序列。解码器的设计使其能够高效地生成输出序列,同时考虑输入序列的上下文信息。

输入嵌入(Embedding) + 位置编码(Positional Encoding)

│

├── 掩码多头自注意力(Masked Multi-Head Self-Attention)

│ ├── 残差连接 + LayerNorm

│

├── 编码器-解码器注意力(Encoder-Decoder Attention)

│ ├── 残差连接 + LayerNorm

│

├── 前馈神经网络(FFN)

│ ├── 残差连接 + LayerNorm

│

输出层(Linear + Softmax) → 生成下一个单词

解码器的主要组成部分:

1) 掩码多头自注意力层(Masked Multi-Head Self-Attention)**

在生成序列的过程中,解码器需要确保当前位置只能关注到已生成的部分,而不能看到未来的信息。为此,掩码机制被引入,对未来的位置进行屏蔽。多头自注意力机制使模型能够从不同的子空间学习信息,提高模型的表达能力。

解码器当前生成的序列表示 X_d(维度 (d_{token}, d_{model})),与encoder类似经过Q,K, V得到X_e

Attention(Q, K, V) = softmax((QK^T / sqrt(d_k)) + M) V

其中M是掩码矩阵

经过每个head的独立计算,得到 X_e = MultiHead(X_d) = Concat(head_1, …, head_h) W_O

2) – 编码器-解码器注意力层(Encoder-Decoder Attention)

解码器的第二个注意力层允许它关注输入序列的关键部分,以增强解码效果。它的计算方式与多头注意力类似,但 Q 来自解码器,而 K, V 来自编码器的输出 X_e。

Attention(Q, K, V) = softmax(QK^T / sqrt(d_k)) V

3)前馈神经网络

4)残差连接和层归一化

5) 词汇嵌入矩阵

logits = X \times W_{out} 得到映射到词汇表大小的向量

W_{out} (d_{model}, d_{vocab_size}), logits (d_{token},d_{vocab_size})

然后通过softmax转换为最终的概率分布,也就是每个token可能属于词汇表中的哪个单词

P = softmax(logits)

注意,在训练时,transformer一次性处理整个输入序列而不是像传统的RNN逐词生成,所以矩阵P是并行计算所有token的下一个token的预测概率,所以我们的真实标签y_{true} 也是 $(seq_len,) 形状。

举例:

输入 token 序列: [“I”, “love”, “AI”]

P[0] = 预测 “I” 的下一个 token(可能是 “love”)

P[1] = 预测 “love” 的下一个 token(可能是 “AI”)

P[2] = 预测 “AI” 的下一个 token(可能是 ““)

在 推理(inference)时,我们并不会有完整的 seq_len 输入,而是 一个一个 token 生成。这时,Transformer 采用 自回归(Autoregressive)方式,每次只关注上一个 token,并逐步扩展序列。

举例

第一步,输入 [“I”],输出 P[0],选取最可能的下一个词 “love”。

第二步,输入 [“I”, “love”],输出 P[1],选取 “AI”。

第三步,输入 [“I”, “love”, “AI”],输出 P[2],选取 “”

3. Transformer的结构

4. LLM的训练过程

在 LLM 训练过程中,所有上述矩阵的参数都会被 梯度下降 方法(如 AdamW 优化器)更新。训练的核心目标是 最小化语言建模损失(通常是交叉熵损失)。

训练流程:

- 输入文本:使用 E 将 token 转换为向量表示。

- 前向传播:通过 Transformer 层计算输出。

- 计算损失:使用 W_out 预测下一个 token 的概率分布,并计算交叉熵损失

Loss = – Σ y_{true} * log(y_{pred}) - 反向传播:对所有可学习参数(W_Q, W_K, W_V, W_O, W_1, W_2, E, W_{out})计算梯度并更新。

Discover more from Christina's World

Subscribe to get the latest posts sent to your email.